Flash Mobs

Compartir lo virtual ya es mas frecuente que compartir lo físico.

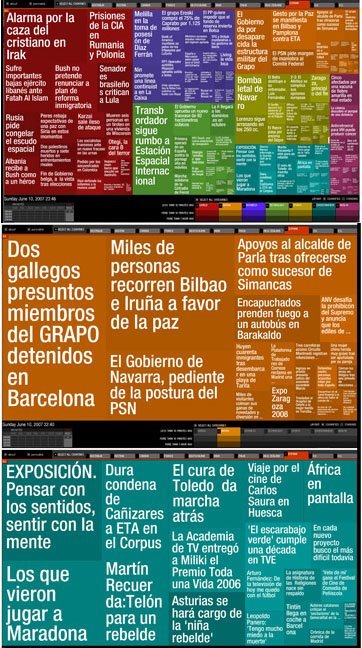

Imágenes de reuniones instantáneas Flash Mobs.

Según el arquitecto y tecnólogo William Mitchell director del MIT Design Laboratory, la diferencia entre las ciudades del siglo XXI y las anteriores radicará en que mientras las ciudades preindustriales eran “esqueleto y piel”, techos y paredes, diseñadas casi en exclusiva para resguardarnos de las inclemencias del tiempo y con infraestructuras y para agua y energía, las del siglo XXI están evolucionando para ser “organismos vivos”, con inteligencia propia y un sistema nervioso esta basado en la red. Sin embargo, yo creo que la metáfora del sistema nervioso del cuerpo constituido por ‘cables’ y conexiones físicas eléctricas orgánicas no simboliza muy bien la nueva tipología de conexiones inalámbricas y wireless que se están convirtiendo en fuente de nuevos fenómenos de prácticas personales y colectivas compartidas en las ciudades.

Steven Spielberg se hizo esa pregunta que nos hacemos todos sobre cómo serán nuestras ciudades dentro de cincuenta años. Eso le preguntó a Mitchell cuando estaba concibiendo una ciudad del futuro –dentro de cincuenta años- que necesitaba como escenario de su película Minority Report. La ansias futuristas de Spielberg fueron rebajadas por Mitchell que dijo al cineasta: “Si quieres la verdad, serán bastante parecidas a como son ahora”. Pero mencionó que serían “ciudades invisiblemente inteligentes”. Es decir que el cambio en las ciudades del siglo XXI va a ir, mucho mas que por el lado de sus aspectos físicos –edificios, calles o urbanismo-, por el de sus aspectos ‘invisibles’ relacionados con la inteligencia y la comunicación que inducirán nuevos comportamientos sociales en los habitantes de las ciudades nunca vistos antes. De esto, que puede parecer enunciado así algo muy abstracto ya tenemos muestras reales: por ejemplo las “Flash Mobs”.

¿Qué es una “Flash Mob”? La primera denominación de estos fenómenos colectivos la estudió Howard Rheingold en su libro “Smart Mobs” (multitudes inteligentes) analizando grupos de personas que actúan colectivamente en acciones de comunicación reuniéndose físicamente de forma súbita, mediante una convocatoria invisible hecha a través de dispositivos de comunicación móvil, -preferentemente a través de mensajes SMS de teléfonos móviles-. Según Wikipedia “Flash Mob”, cuya traducción literal del inglés es “multitud instantánea” (flash –destello, ráfaga-, mob – multitud-), es una acción organizada en la que un gran grupo de personas se reúne de repente en un lugar público, realiza algo inusual y luego se dispersa rápidamente. Suelen convocarse a través de los medios telemáticos (móviles e internet) y, en la mayor parte de los casos, no tienen otro fin que la diversión, pero pueden convocarse también con fines reivindicativos. Hoy ya es una práctica juvenil lúdica frecuente propia de la cibercultura. Estos nuevos fenómenos sociales suelen disgustar a aquellos que no comprenden sus mecanismos. Como dice Mitchell, “el gran problema no es tecnológico, sino cultural. Con la tecnología vamos descubriendo cosas a gran velocidad, pero no conseguimos inventar las convenciones sociales para entenderlas con la misma rapidez”.

Ha habido casos de utilización política de estos fenómenos –el ‘pásalo’ del 14-M en España o en la caída del político filipino Joseph Estrada– pero no se han dados muchos mas porque la emergencia de las smart mobs no se asocia con órdenes –el pásalo era en realidad una orden interesada- sino con ‘compartir’ algo de forma lúdica, divertida y tecnológica: son una nueva forma de compartir colectiva y emotivamente algo, combinando lo virtual (la comunicaciones wireless) con lo físico, como compartir muchas presencias físicas instantáneamente en un lugar concreto. Multitud de presencias virtuales compartidas en la red salen del ciberespacio, se vuelven físicas en un lugar concreto de la ciudad durante un corto tiempo y después vuelven al ciberespacio. Hoy, compartir lo virtual ya es casi mas frecuente que compartir lo físico.

13/09/2007, escrito por Adolfo Plasencia